首页圈子户外保险

欣闻市政府把峡山建设提上议事日程,计划把百年古纤道修建成区域绿道,把峡山建设成运动、旅游、休闲度假圣地。对于峡山的建设开发,个人认为应该把重点放在人文环境建设和修复方面,兼顾旅游项目发展。结合搜集到的一些资料,在此提出一些个人的设想。如对此话题感兴趣的TX,不妨一起来探讨。此话题纯属个人兴趣,请勿与任何政治、商业因素挂钩。

“峡山大文化区”的定义:

把峡山周边地区进行通盘考量,包括峡江两岸、飞来寺、飞霞景区、紫竹林、白庙渔村、伦洲岛、南胜村等进行统一规划。以峡江绿道及其支线为“线”,众多景区为“珠”,连结成一个集运动、文化集萃、生态旅游于一体的文化链、文化区。

具体项目:

绿道健身径

以古纤道为基础修建绿道,成为徒步、自行车运动的全民健身径,也是欣赏峡山两岸自然风光的景观走廊。融人文古迹、自然风光、体育健身功能于一体,突破目前峡山各景区散布、仅有水路通行的现状。

峡山健身径

仿照香港“麦理浩径”等自然登山路径的模式,把白庙-峡山顶-南胜村这条徒步穿越路线建设成清远地区著名的登山健身径,并在白庙、南胜村建设配套运动驿站。健身径可以峡山顶为中心,建成分枝网状结构,如可从山顶到飞霞景区、到飞来景区、沿盘山公路到黄金布等,以适应不同难度、里程的需要。

山顶景观长廊(自行车赛道)

在南禺山顶,顺峡江走向,依托现有防火林带周边,建立一条从五一码头至李家庄的景观长廊。在条件成熟时,再逐步开辟为广东境内独有的山顶自行车比赛赛道。

峡江碑林

以恢复古迹、修复古文物为重点,如历代散佚的石碑、石刻、诗林、题字等,专门划定一个碑林区域,连通绿道。具体地点可以选择峡山北禺各峡谷内,如三板桥、菜园坑等内部较宽阔之处。也可以在目前的飞来、飞霞景区内部设立专区。

名人群塑

新建巨型历代名人塑像。如把苏轼、韩愈、解缙、海瑞等历代留下过有关峡江诗文的名人,连同其诗文石刻,制作成石刻塑像,依次矗立在南禺江边或绿道附近,共同打造峡江两岸名人画廊。同时,也可依照美国总统山的模式,在南禺西面临江的巨型悬崖上镌刻名人头像群,以彰显文化气息。

宗教文化博物馆

峡山是难得的有佛家寺庙、道家道观、儒家文化痕迹于一体的文化区域,可以考虑兴建一座峡山宗教文化博物馆。以儒、道、释三家文化融汇发展为重点,发掘宗教、民俗资源,展现宗教发展历程。

北江航运博物馆

峡江同时也是一条古今重要的水运航道,深厚的航运、渔业文化,值得兴建博物馆以纪念之,选址可以在禾仓附近。

运动休闲基地

以运动和休闲旅游为出发点,建设南胜村沙滩水上运动度假基地、沙滩露营区、伦洲岛水上运动基地、龙舟培训基地等。

各式文化节

如白庙渔家文化节、峡山龙舟节等,固定作为峡山软文化项目。每年定期举办。

绿化林

遍植特色植物,如梧桐、桄榔、枫树、本地竹子等,重现“桃花溪”、“桄榔挺霄”、“梧桐疏月”等美景,创造“峡山红叶”、“紫竹林海”等奇观。实现“春看桃红秋赏枫,四季翠竹伴猿声”的四季宜游景象。

保障措施:

在政府层面,实现全区域生态保护措施,禁渔、禁猎、禁伐、禁采石,限制污染,并成立区域生态保护队伍,进行管理和监督。

关于开发的思考:

一直以来,对于峡山的开发和保护,都有一种两难的思考,因为国内众多的开发事例都说明,对于古迹及景区的过度开发,多数会带来原始生态的影响甚至破坏。但开发与保护能不能实现双赢?自然与商业能否和平共处?

其实纵观历史,很多现在的所谓古迹、文化,大多经历过千百年劫难,很多早已不是原品,而是历朝历代毁后重建之作。但这些古迹并不影响我们到彼一游,了解和传承我们的文化。因此,我们需要的不仅仅是那个实物,而最重要的是那种以物传承的文化与精神。

开发,必然带来一定程度的破坏,但如果开发方案完善、管理得力,综合权衡,仍然是利大于弊的。适度的商业开发,可以让景区自身保持一定的自我增值和保护能力,有利于古迹的保留和维护,否则正如一些散布的古迹一样,会不断受自然因素的破坏而逐步破败,难以持久,而正应了那句“皮之不存,毛将焉附?”。

-----------------------------------------------

注:3月初曾提出过类似方案,本构想在该方案基础之上进行了改进:峡山文化发展方案

“峡山大文化区”的定义:

把峡山周边地区进行通盘考量,包括峡江两岸、飞来寺、飞霞景区、紫竹林、白庙渔村、伦洲岛、南胜村等进行统一规划。以峡江绿道及其支线为“线”,众多景区为“珠”,连结成一个集运动、文化集萃、生态旅游于一体的文化链、文化区。

具体项目:

绿道健身径

以古纤道为基础修建绿道,成为徒步、自行车运动的全民健身径,也是欣赏峡山两岸自然风光的景观走廊。融人文古迹、自然风光、体育健身功能于一体,突破目前峡山各景区散布、仅有水路通行的现状。

峡山健身径

仿照香港“麦理浩径”等自然登山路径的模式,把白庙-峡山顶-南胜村这条徒步穿越路线建设成清远地区著名的登山健身径,并在白庙、南胜村建设配套运动驿站。健身径可以峡山顶为中心,建成分枝网状结构,如可从山顶到飞霞景区、到飞来景区、沿盘山公路到黄金布等,以适应不同难度、里程的需要。

山顶景观长廊(自行车赛道)

在南禺山顶,顺峡江走向,依托现有防火林带周边,建立一条从五一码头至李家庄的景观长廊。在条件成熟时,再逐步开辟为广东境内独有的山顶自行车比赛赛道。

峡江碑林

以恢复古迹、修复古文物为重点,如历代散佚的石碑、石刻、诗林、题字等,专门划定一个碑林区域,连通绿道。具体地点可以选择峡山北禺各峡谷内,如三板桥、菜园坑等内部较宽阔之处。也可以在目前的飞来、飞霞景区内部设立专区。

名人群塑

新建巨型历代名人塑像。如把苏轼、韩愈、解缙、海瑞等历代留下过有关峡江诗文的名人,连同其诗文石刻,制作成石刻塑像,依次矗立在南禺江边或绿道附近,共同打造峡江两岸名人画廊。同时,也可依照美国总统山的模式,在南禺西面临江的巨型悬崖上镌刻名人头像群,以彰显文化气息。

宗教文化博物馆

峡山是难得的有佛家寺庙、道家道观、儒家文化痕迹于一体的文化区域,可以考虑兴建一座峡山宗教文化博物馆。以儒、道、释三家文化融汇发展为重点,发掘宗教、民俗资源,展现宗教发展历程。

北江航运博物馆

峡江同时也是一条古今重要的水运航道,深厚的航运、渔业文化,值得兴建博物馆以纪念之,选址可以在禾仓附近。

运动休闲基地

以运动和休闲旅游为出发点,建设南胜村沙滩水上运动度假基地、沙滩露营区、伦洲岛水上运动基地、龙舟培训基地等。

各式文化节

如白庙渔家文化节、峡山龙舟节等,固定作为峡山软文化项目。每年定期举办。

绿化林

遍植特色植物,如梧桐、桄榔、枫树、本地竹子等,重现“桃花溪”、“桄榔挺霄”、“梧桐疏月”等美景,创造“峡山红叶”、“紫竹林海”等奇观。实现“春看桃红秋赏枫,四季翠竹伴猿声”的四季宜游景象。

保障措施:

在政府层面,实现全区域生态保护措施,禁渔、禁猎、禁伐、禁采石,限制污染,并成立区域生态保护队伍,进行管理和监督。

关于开发的思考:

一直以来,对于峡山的开发和保护,都有一种两难的思考,因为国内众多的开发事例都说明,对于古迹及景区的过度开发,多数会带来原始生态的影响甚至破坏。但开发与保护能不能实现双赢?自然与商业能否和平共处?

其实纵观历史,很多现在的所谓古迹、文化,大多经历过千百年劫难,很多早已不是原品,而是历朝历代毁后重建之作。但这些古迹并不影响我们到彼一游,了解和传承我们的文化。因此,我们需要的不仅仅是那个实物,而最重要的是那种以物传承的文化与精神。

开发,必然带来一定程度的破坏,但如果开发方案完善、管理得力,综合权衡,仍然是利大于弊的。适度的商业开发,可以让景区自身保持一定的自我增值和保护能力,有利于古迹的保留和维护,否则正如一些散布的古迹一样,会不断受自然因素的破坏而逐步破败,难以持久,而正应了那句“皮之不存,毛将焉附?”。

-----------------------------------------------

注:3月初曾提出过类似方案,本构想在该方案基础之上进行了改进:峡山文化发展方案

十分希望东方能成为政府的决策者,每一次的构思和建议都是全面和详尽,极想参加东方组织的一次活动。以示支持``

本帖最后由 pblw 于 2010-12-24 18:08 编辑

如照著這寶貴意見去實行,一定利多於弊。

應該給有關官員看看!

如照著這寶貴意見去實行,一定利多於弊。

應該給有關官員看看!

很好的“峡山大文化区”建设构想

,东方有你的努力和付出,清远的明天一点会更好。:handshake

,东方有你的努力和付出,清远的明天一点会更好。:handshake

本帖最后由 楚风 于 2010-12-29 08:47 编辑

东方对清远文化的拳拳之心,我们都能一一体会。在这方面,我深感受东方的影响很深,比如古纤道的修复,如果不是东方指引,我也不知道有此纤道。此贴的峡山文化区设想,在两年前,东方就有了,有幸曾聆听过,深为赞同。我想,如果没有东方的首倡精神,我相信不会有更多的人知道古纤道,甚至可以这样推测,政府的推动也不会来得这么快。虽然这之中有一个广东绿道建设的机缘,但毕竟在我看来,东方是首倡。也许,清远还有更多的文化需要像东方这样的有心人去开掘。我将以绵薄之力用实际行动坚决支持东方!

东方对清远文化的拳拳之心,我们都能一一体会。在这方面,我深感受东方的影响很深,比如古纤道的修复,如果不是东方指引,我也不知道有此纤道。此贴的峡山文化区设想,在两年前,东方就有了,有幸曾聆听过,深为赞同。我想,如果没有东方的首倡精神,我相信不会有更多的人知道古纤道,甚至可以这样推测,政府的推动也不会来得这么快。虽然这之中有一个广东绿道建设的机缘,但毕竟在我看来,东方是首倡。也许,清远还有更多的文化需要像东方这样的有心人去开掘。我将以绵薄之力用实际行动坚决支持东方!

前几天查阅《禺峡山志》,读到卷一山水之“桃花溪”时,不禁为传说中的桃花溪胜景所折服,真的很希望能重新看到这样的美景。

原文如下:

桃花溪

载笔亭前江也,自琼岛至莲云栈一带。桃花临水,蒸霞绚日,落则红雨随流,游鱼争啖,锦江春色,殆无以过。今杳然矣。康熙癸巳邑令孙绳祖给缗,令渔郎偕寺僧次第种之。

此段文字的意思是:桃花溪,即是载笔亭(南禺江边一景点,今已不存)前面的峡江一段。在清朝康熙年间,县令孙绳祖组织当地的的渔民和飞来寺僧众,在南岸边依次种植桃花。成片成林之后,每逢春天桃花盛开时,江边嫣红一片,犹如烟霞云彩,绚丽夺目。桃花瓣飘落到江中,就象红色的雨点一样,随水而漂,游鱼争相夺吃,一江春色嫣然,令人陶醉。“锦江春色”也就是描述这样的美景吧。可惜今天已经不存在了。

根据这个记载,可以知道,峡江南禺在现在飞霞上游一段,曾经在清康熙年间,人工栽种过大片的桃花林。而到重订山志的光绪年间,该景点已不存了,原因是什么,还没看到相关介绍。如果能重新栽种大片桃树,这种“桃红映绿水、云霞满江春”的美景又可以重现了。

--------------------

原文:出自中国国家数字图书馆《禺峡山志》卷一之山水

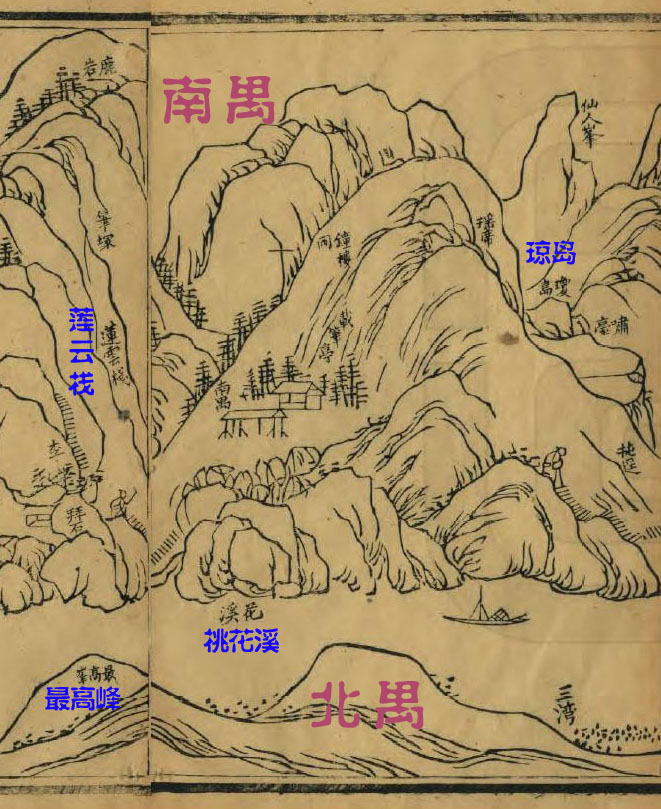

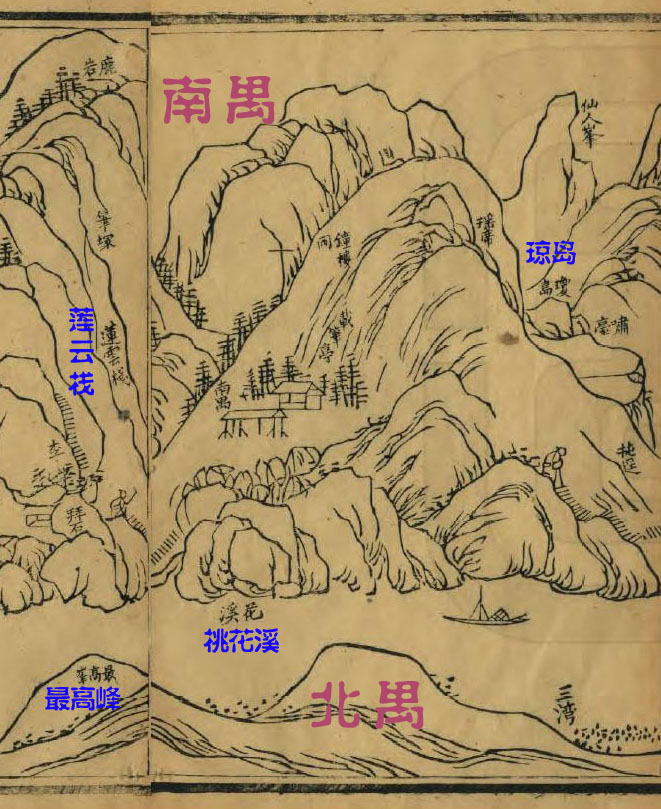

桃花溪在《禺峡山水之图》中的位置

注:图中,花溪即桃花溪。但对北禺“最高峰”的位置,似存疑。

另,“给缗(min,二声)”这个词在词典上搜索不到,大致是给钱的意思,缗是古代穿钱的绳子,引申为钱。

原文如下:

桃花溪

载笔亭前江也,自琼岛至莲云栈一带。桃花临水,蒸霞绚日,落则红雨随流,游鱼争啖,锦江春色,殆无以过。今杳然矣。康熙癸巳邑令孙绳祖给缗,令渔郎偕寺僧次第种之。

此段文字的意思是:桃花溪,即是载笔亭(南禺江边一景点,今已不存)前面的峡江一段。在清朝康熙年间,县令孙绳祖组织当地的的渔民和飞来寺僧众,在南岸边依次种植桃花。成片成林之后,每逢春天桃花盛开时,江边嫣红一片,犹如烟霞云彩,绚丽夺目。桃花瓣飘落到江中,就象红色的雨点一样,随水而漂,游鱼争相夺吃,一江春色嫣然,令人陶醉。“锦江春色”也就是描述这样的美景吧。可惜今天已经不存在了。

根据这个记载,可以知道,峡江南禺在现在飞霞上游一段,曾经在清康熙年间,人工栽种过大片的桃花林。而到重订山志的光绪年间,该景点已不存了,原因是什么,还没看到相关介绍。如果能重新栽种大片桃树,这种“桃红映绿水、云霞满江春”的美景又可以重现了。

--------------------

原文:出自中国国家数字图书馆《禺峡山志》卷一之山水

桃花溪在《禺峡山水之图》中的位置

注:图中,花溪即桃花溪。但对北禺“最高峰”的位置,似存疑。

另,“给缗(min,二声)”这个词在词典上搜索不到,大致是给钱的意思,缗是古代穿钱的绳子,引申为钱。

先考证古籍的记载,再配合政府部门结合新旧古景点进行总体规划,完善旧景点,复原古景点,精创新景点,逐步将峡山大文化区打造成清远的旅游休闲观光之精品。

粤ICP备14018191号© 2020 清远休闲网